![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3190

Coburg

(Oberfranken)

![]()

Veste Coburg

Die Veste Coburg liegt auf einem Hügel 1,3 km nordöstlich der Altstadt. Es handelt sich um eine ca. 260 m lange und bis zu 135 m breite Festungsanlage mit Baulementen aus vielen verschiedenen Epochen. Die Basis bildete eine mittelalterliche, erstmals 1225 nachgewiesene Burg, die sukzessive zum Schloß ausgebaut und fortifikatorisch modernisiert wurde, die dann als Regierungssitz verlassen und als Garnison genutzt wurde, verfiel und in zwei Bauphasen mit zeitbedingt unterschiedlichen Ansichten restauriert wurde.

Die hennebergische Grenzburg kam auf dem Erbwege an die Wettiner, weil Markgraf Friedrich der Strenge von Meißen (1332-1381) Catharina geheiratet hatte, die Tochter von Jutta von Henneberg. Die Burg mußte einige Stürme überstehen, 1387 eine Belagerung durch Apel Fuchs, Anton von Bibra und durch die Schaumburger. Die Burg überstand die Belagerung, ebenso wie eine erneute Belagerung im Jahre 1395 durch die gleichen Herrschaften, wobei diemal auch noch der Würzburger Fürstbischof mit von der Koalition war. Wiederum hielt die Burg stand. Angesichts der Hussitenkriege wurde die Burg weiter ausgebaut und besser befestigt. 1451 wurde die Burg eingenommen, als Herzog Wilhelm von Sachsen gen. der Tapfere die Auslösung eines Pfandes erzwang, erfolgreich. Sein vertriebener Widersacher, der ehemalige Pfandinhaber Busso Vitzthum blieb bei seinem Rückeroberungsversuch erfolglos. Aus dem kursächsischen Bergschloß, das 1485 an die ernestinische Linie ging, wurde dann später der Sitz einer ernestinischen Nebenlinie. Im Grunde setzte der Niedergang nach dem Dreißigjährigen Krieg ein. 1663 stürzte der Rote Turm ein. In der Phase des Niedergangs wurden Teile der Bebauung als Zuchthaus verwendet. 1797-1838 wurde die Stadt entfestigt, und als man mit der Einebnung der Stadtwallgräben fertig war, ebnete man auch den Graben und den Gegenwall auf der Festung ein. 1801 wurden die Kanonen der Veste nach Nürnberg verkauft. 1822 kam es zu einem Brand auf der Festung.

Die erste Renovierungsphase Mitte des 19. Jh. war weniger von Fachwissen und mehr von monumentalisierender Romantik geprägt. Der eher nicht für historische Treue bekannte und denkmalpflegerisch eher berüchtigte Karl Alexander Heideloff ließ hier 1838-1863 seinen phantasievollen Vorstellungen freien Lauf. Die zweite Renovierungsphase Anfang des 20. Jh. war ganz anders positioniert, basierte auf wissenschaftlicher Forschung und versuchte einen Mittelweg zu finden zwischen Rückbau falsch verstandener Restaurierung einerseits, Bewahrung und Ergänzung der historischen Bausubstanz und angemessener Ergänzung andererseits, wobei die zukünftigen Nutzungswünsche der Besitzer eine nicht unwichtige Rolle spielten. Verantwortlich für diese zweite Restaurierung in der Zeit von 1909 bis 1923 war Bodo Ebhardt, dessen Name unter Burgenkundlern mit großem Respekt genannt wird. Insofern ist diese Veste nicht nur ein herausragendes Zeugnis des historischen Wehrbaus und seiner sukzessiven Entwicklung, sondern auch ein Dokument für von ganz unterschiedlichen Ambitionen bestimmten Restaurierungen zu verschiedenen Zeiten. Bei aller Großartigkeit des Erhaltenen sollten wir stets im Auge behalten, daß ein Großteil der Bausubstanz, die sich über den Wällen erhebt, nicht aus Mittelalter und Renaissance stammt, sondern aus dem 19. und frühen 20. Jh.

Die Veste besteht ganz grob aus zwei bis drei konzentrischen Wehrkreisen, wobei der äußere Wehrkreis an mehreren Stellen aufgebrochen und mit barocken Festungswerken ergänzt wurde, während dazwischen die mittelalterlichen Halbrundtürme bestehen blieben. Auf der Nordseite gibt es noch drei solcher Halbrundttürme, an der Südwestseite weitere zwei. Aus der Renaissance- und Barockzeit gibt es fortifikatorische Ergänzungen an der Westseite (Bärenbastei) und auf der Südseite (Sternbastei). Einen weiteren Zubau gab es an der Ostseite, doch davon hat sich nichts erhalten. An der West-, Süd- und Ostseite gibt es noch eine zwischen innerem und äußerem Wehrkreis verlaufende weitere Zwingermauer, so daß hier drei zu überwindende Wehrkreise ineinander bzw. übereinander liegen. An der Nordseite fehlt diese Zwischenmauer.

Der innere Wehrkreis hingegen wird dominiert von randständigen Gebäuden und drei sehr hohen Türmen. Dieser innere Bereich wird durch trennende Gebäude in einen westlichen und einen östlichen Burghof unterteilt. Man betritt die Anlage von Süden her durch ein barockes Vortor im äußeren Wehrkreis und ein barock überformtes mittelalterliches Tor im inneren Wehrkreis. Hat man den Torweg durchschritten, findet man sich im östlichen Burghof wieder. Das sich bietende Panorama umfaßt im Uhrzeigersinn die Steinerne Kemenate auf der Westseite, den Fürstenbau und die Lutherkapelle auf der Nordseite, die Hohe Bastei an der Ostspitze und das Gästehaus auf der Südseite. Und genau über dem eigenen Standpunkt erhebt sich der Bulgarenturm. Im Fürstenbau liegt der Zugang zu den Museumssammlungen. Durchschreitet man den Durchgang zum westlichen Burghof, bietet sich als Panorama im Uhrzeigersinn das Hohe Haus, der Blaue Turm, der Herzogin-Bau, der Rote Turm, der Carl-Eduard-Bau und wiederum die Steinerne Kemenate, diesmal von der anderen Seite.

Vor allem ist heute die Veste Coburg ein bedeutendes Museum. Schon Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha (1764-1844) trug ab 1837 die herzoglichen Sammlungen hier zusammen, beginnend mit der Waffensammlung aus dem Zeughaus. 1839 wurden die ersten Ausstellungsräume eröffnet. Dann baute man 1840 ein Jagdintarsienzimmer aus der Ehrenburg hier ein, das man dort seit dem Umbau nicht mehr benötigte. Historische Waffen aus dem städtischen Zeughaus ergänzten den Bestand der Waffensammlungen. Aus dem Coburger städtischen Zeughaus kamen ferner das Münzkabinett und das Kupferstichkabinett von Herzog Franz Friedrich Anton von Sachsen-Coburg-Saalfeld auf die Veste. Bereits bei der ersten Renovierung waren Bereiche der Veste als Museumsbauten konzipiert. Eine große Abteilung war die herzogliche Naturaliensammlung mit Tier-, insbesondere Vogelpräparaten. Zeitweise war sogar die Unterbringung des Germanischen Nationalmuseums in den Gebäuden im Gespräch, wurde aber zugunsten des Verbleibs in Nürnbergs verworfen. Weitere Zuerwerbungen waren 1860 die Türkenbeute des kaiserlichen Feldmarschalls Prinz Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld und die Waffensammlung des Freiherrn von Rohmann. Immer mehr kunsthandwerkliche Bestände aus verschiedenen Schlössern der ernestinischen Herzöge wurden hier zusammengeführt. Hier wurden mittlerweile nicht nur Waffen, Kupferstiche und Münzen gesammelt und präsentiert, sondern auch Möbel, Kutschen, Gemälde, Glas und Porzellan. 1901 erfolgte ein bedeutender Zugang, die Glassammlung von Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha.

Nach der Abdankung der Herzöge wurde alles, die komplette Sammlung, 1919 in die neu gegründete Coburger Landesstiftung überführt, die letztendlich dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst untersteht. Die Veste selbst ging 1920 in das Eigentum der Coburger Landesstiftung und später des Freistaates über und wird durch die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen unterhalten. 1945 verursachte Artilleriebeschuß schwere Bauschäden, die ab 1946 sukzessive behoben wurden. Eine Sanierung der Wallmauern fand 1964-1984 statt. Der Fürstenbau wurde 2003-2007 saniert.

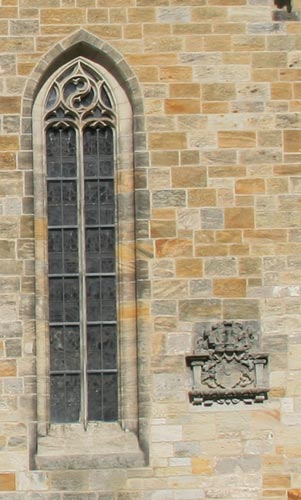

Wappen

am Hohen Haus

Der älteste Wappenstein der

ganzen Veste Coburg ist außen am Hohen Haus angebracht. Dies ist

einer der ältesten Wohnbauten aus Zeiten der mittelalterlichen

Burg, und er wurde im Jahr 1489 erneuert, wovon diese

Bauinschrift zeugt, die davon spricht, daß "ist verneuth

diß hauß zu der zeuch", daß es also ein Zeughaus war.

Unter dem mit Krabben besetzten und in eine abschließende

Kreuzblume auslaufenden Eselsrückenbogen ist das landesherrliche

Wappen zu sehen, es ist geviert mit Herzschild, Feld 1: Herzogtum

Sachsen, von Schwarz und Gold neunmal geteilt, darüber

ein grüner schrägrechter Rautenkranz, Feld 2: Landgrafschaft

Thüringen, in Blau ein golden gekrönter und bewehrter

Löwe, von Silber und Rot siebenmal geteilt, Feld 3: Pfalzgrafschaft

Sachsen, in Blau ein goldener Adler, Feld 4: Markgrafschaft

Meißen, in Gold ein schwarzer Löwe, rot bewehrt,

Herzschild: in von Schwarz und Silber geteiltem Feld zwei

schräggekreuzte rote Schwerter (Kurschwerter,

Zeichen des Erzmarschallamtes

(Archimareschallus). Dazu wird ein einziger Helm geführt, ein

gekrönter Spitzhut, von Schwarz und Gold neunmal geteilt,

darüber ein grüner schrägrechter Rautenkranz, in der Hutkrone

ein natürlicher Pfauenstoß (Herzogtum Sachsen),

Helmdecken schwarz-golden. Dieses Wappen stammt also aus einer

Zeit, als die Burg noch eine Festung der sächsischen Kurfürsten

war und noch keine Aufspaltung in Kleinstlinien erfolgt war. Im

Jahr 1489 war der Landesherr und Eigentümer der Veste Friedrich

III. gen. der Weise, Kurfürst von Sachsen, der 1486-1525 die

Landesherrschaft innehatte. Ihm folgten 1525-1532 Kurfürst

Johann der Beständige, 1532-1541 Kurfürst Johann Friedrich I.

der Großmütige, und dann schließlich 1541-1553 Johann Ernst

Herzog von Sachsen-Coburg, wo Coburg zum ersten Mal Sitz einer

zweiten Linie wird.

Wir sehen unten auf der Bautafel die spärlichen Überbleibsel eines zweiten Wappens. Eigentlich erkennen wir nur, daß die Helmzier aus einem Hirschgeweih besteht. Dieses zweite Wappen ist dasjenige des Pflegers, der die Burg für die sächsischen Kurfürsten verwaltete und instandhielt. Zu dem Zeitpunkt dieser Baumaßnahme war das Ernst Graf von Hohnstein, oder wie ihn die Inschrift nennt "phleger graf ernst von hanstein". Die Grafen von Hohnstein führten einen silbern-rot geschachten Schild, auf dem Helm mit rot-silbernen Decken eine silberne und eine rote Hirschstange.

Wappen

an der Lutherkapelle

Die sogenannte Lutherkapelle

gehört zur nördlichen Baugruppe im östlichen Teil der Veste

und bildet ihren Abschluß. Im Westen grenzt der Fürstenbau an

die Kapelle. Vor der Kapelle führt ein Treppenaufgang auf die

"Hohe Bastei" im Osten. Auf der erhöhten Terrasse vor

der Kapelle ist eine Bronzeskulptur von Hans Klett (1876-1930)

aus dem Jahre 1913 mit dem Titel "Licht und Kraft"

aufgestellt. Damals gab es einen Wettbewerb für ein

Lutherdenkmal, und Herzog Carl Eduard, der Wiederaufbauer der

Veste Coburg, fand Gefallen an dieser idealistischen Skulptur,

die den Reformator als Lichtbringer symbolisiert, umgesetzt als

Reiterfigur mit einer Fackel in der Hand, und vor ihm lagert die

streitbare Kirche als Krieger mit Schild und Schwert. Mehrere

Legenden ranken sich um Luthers Aufenthalt, so soll er z. B. im

Schatten der einst hier befindlichen Lutherlinde auf der Hohen

Bastei gestanden haben -alles nicht wahr, denn die Hohe Bastei

wurde erst nach seinem Aufenthalt gebaut. Wahr ist hingegen, daß

Martin Luther zusammen mit dem damaligen Landesherrn, Kurfürst

Johann dem Beständigen, am 15.4.1530 die Veste Coburg erreichte.

Sein Landesherr war zusammen mit einem aus 120 Bewaffneten

bestehenden Gefolge auf dem Weg zum Reichstag in Augsburg

(20.6.-19.11.1530), wo mit dem nach mehrjähriger Abwesenheit mal

wieder in deutschen Landen weilenden Kaiser Karl V., der

eigentlich die Wahl seines Bruders Ferdinand zum römischen

König ebnen wollte, über den Protestantismus verhandelt werden

sollte, denn der Reichstag wurde entgegen den kaiserlichen

Absichten von Religionskonflikt und erstarkenden

Widerstandskräften dominiert. Dem Kaiser wurde die Confessio

Augustana übergeben, die protestantischen Fürsten reisten

vorzeitig ab und schlossen sich zum Schmalkaldischen Bund

zusammen. Luther selber konnte nicht mitreisen, denn er stand

unter Reichsacht. Vielmehr mußte er auf Befehl des Kurfürsten

bis Oktober 1530 in Coburg bleiben, weil nur dort seine

Sicherheit gewährleistet werden konnte. Er wohnte incognito auf

der Veste im ersten Stock der Steinernen Kemenate. Ihm selber war

die Zwangspause auf der Veste gar nicht recht, doch führte die

Abgeschiedenheit zu äußerst produktiver Schaffenstätigkeit.

Die sogenannte Lutherkapelle hat wenig mit Martin Luther zu tun. Wenn dieser predigte, dann unten in der Stadt in der Morizkirche. Die Kirche auf der Veste hingegen hat ihre Wurzeln in einer romanischen Burgkapelle, deren ursprüngliches Aussehen kaum nachzuvollziehen ist. Vermutlich war sie die meiste Zeit der aktiven Nutzung eine ganz schlichte, zweckdienliche Garnisonskirche. Das heutige Bauwerk ist das Ergebnis phantasievoller Restaurierung. Das phantasievolle 19. Jh. interpretierte historische Dokumente im Sinne einer Doppelkapelle. Beteiligt an der Wiederherstellung nach ihren Phantasien waren Bodo Ebhardt und Karl Alexander Heideloff. Schon von ihren Zeitgenossen wie Leopold Oelenheinz wurde die Theorie einer Doppelkapelle angezweifelt, doch es war für die Betreiber der Restaurierung zu schön, um nicht wahr sein zu können. Insbesondere vor dem Hintergrund des Aufenthalts Luthers mußte man einfach eine würdige Kapelle rekonstruieren. Heideloff hatte die Idee, die Kapelle in byzantinischen Formen zu rekonstruieren, und so entstand 1842 ein byzantinisches Portal, oder was man dafür hielt. 1843 baute man die Emporen um. Doch der Giebel war baufällig, und die Gewölbe waren unsicher, so daß sie abgebrochen werden mußten. 1851 gab es einen Neubau nach Plänen von Wilhelm Streib (1822-1888). Im Inneren machte man gar nichtts. Unter Bodo Ebhardt riß man das wieder ab und baute 1909-1913 die Kirche, die wir heute hier sehen. Das Dach wurde erhöht, und die bisherige Sakristei wurde zum Chor. Ein nagelneues Maßwerkfenster wurde für die Ostwand erfunden. Sogar einen achteckigen Taufstein schuf man nach einem italienischen Original. Bis 1923 erfolgte der Innenausbau mit reich verzierten Holzeinbauten, alles nach Entwurf von Bodo Ebhardt. Fassen wir zusammen: Martin Luther hat die heutige Kirche nie so gesehen, ebensowenig Herzog Johann Casimir; diese Kirche ist eine freie Erfindung der Restauraioren. Wahr ist lediglich, daß es an dieser Stelle einmal eine alte Burgkapelle gab. Auch die Ausschmückung mit farbigen Glasscheiben im großen Südwandfenster mit Wappen und Darstellungen von Martin Luther, Friedrich dem Weisen und Johann dem Beständigen ist gut gemeinte Phantasie.

Der Wappenschild von Johann Casimir Herzog von Sachsen-Coburg (12.6.1564-16.7.1633) ist über einem gespaltenen Schildfuß zweimal gespalten und dreimal geteilt und besitzt einen Herzschild. Im Wappen gibt es interessante Veränderungen im Vergleich zu der vorher geführten Version: Feld 2 hat einen ausgetauschten Inhalt, wo vorher die Pfalzgrafschaft Sachsen (in Blau ein golden gekrönter goldener Adler) zu sehen war, ist jetzt Kleve, ein erster Versuch, sich mit den im Jülich-Klevischen Erbfolgestreit erhobenen Ansprüchen auseinanderzusetzen.

Aufbau im Detail:

Dazu werden drei Helme geführt, Helm 1 (Mitte), gekrönt, ein oben gekrönter Spitzhut, von Schwarz und Gold neunmal geteilt, darüber ein grüner schrägrechter Rautenkranz, in der Hutkrone ein natürlicher Pfauenstoß (Herzogtum Sachsen), Helmdecken schwarz-golden, Helm 2 (her. rechts), gekrönt: Landgrafschaft Thüringen, zwei silberne Büffelhörner, die mit je fünf goldenen Lindenzweigen besteckt sind, der jeweils fünfte in der Hornmündung, Helmdecken rot-silbern, Helm 3 (her. links): Markgrafschaft Meißen, ein rot-silbern gestreifter Mannesrumpf mit bärtigem Haupte und mit rot-silbern gestreifter Mütze (Judenmütze, Heidenmütze), an der eine natürliche Pfauenquaste hängt, Helmdecken schwarz-golden.

Fürstenbau, rechts angrenzend die sogenannte Lutherkapelle

Wappen

an der Bastei "Bunter Löwe"

Im Barock entstand eine ganz

neue Gestaltung des südlichen Zugangs. Vor dem mittelalterlichen

Tor entstand ein barockes Vortor auf der inneren Grabenkante, und

hier führte früher eine Zugbrücke über den davor ausgehobenen

Trockengraben. Dieser Zugang war flankiert von zwei mächtigen,

nach Süden gerichteten Dreiecksbastionen. Die linke (westliche)

Bastion wird Bastei-Rautenkranz genannt, und die rechte

(östliche Bastion trägt den Namen "Bastei Bunter

Löwe". Oberhalb dieser Bastion liegen die Burgschänke und

noch eine Ebene höher das Gästehaus. Rechts schließt sich an

diese Bastion eine von mehreren Strebepfeilern gestützte Mauer

bis zum runden Eselsturm im Osten an, einem Geschützturm aus dem

16. Jh., wobei auch hier einst eine Bastion mit dem Namen

Schindelbastei gebaut wurde, die aber nicht mehr vorhanden ist.

An der Spitze der Bastion ist ein kleiner Unterstand für die

Wache aufgesetzt.

Das Wappen an der Bastionsspitze trägt das zweitwichtigste Einzelelement des vielfeldrigen sächsischen Wappens, das der Markgrafschaft Meißen, in Gold ein schwarzer Löwe, rot bewehrt. Die ovale Barockkartusche wird von einem Lorbeerkranz eingefaßt: zwei Greifen dienen als Schildhalter. Offensichtlich bestand einmal der Plan, die Festung reihum mit solchen Bastionen zu versehen und jede mit einer Teilkomponente des sächsischen Wappens zu schmücken.

Wappen

an der Bastei "Rautenkranz"

Auch die im Westen den

Hauptzugang flankierende dreieckig vorspringende Bastion trägt

ein kleines Wachtürmchen für den Ausguckposten und darunter ein

Wappen, diesmal dasjenige des Herzogtums Sachsen,

von Schwarz und Gold neunmal geteilt, darüber ein grüner

schrägrechter Rautenkranz. Die Kartusche wird von zwei

widersehenden Löwen als Schildhaltern flankiert und ist genau

auf der Kante der Bastion angebracht, so daß die gesamte

Komposition quasi in der Mitte abgeknickt ist und die

Schildhalter im rechten Winkel zueinander stehen.

Der Ausbau der Veste Coburg war eine dringende militärische Notwendigkeit angesichts des herannahenden Dreißigjährigen Krieges. Herzog Johann Casimir von Sachsen-Coburg (1564-1633) trieb die zeitgemäße Fortifikation der Veste voran. Er ließ den aus Ulm stammenden Baumeister Gideon Bacher (1565-1619) die äußere Umwehrung aufbrechen und in der Bresche die neue Sternbastei errichten, die aus den neuen Dreiecksbastionen und den dazwischen und seitlich angrenzenden Partien gebildet wird. Auch die bereits bestehende Bärenbastei wurde ausgebaut. Die Landstände genehmigten 1615 für diese Baumaßnahmen 60000 fl. Der Burggraben erhielt eine neue gemauerte Contre-Escarpe. In diese Zeit fällt auch der Bau der nicht mehr vorhandenen Schindelbastei im Osten. Ein von Hans Bien (1591-1632) im Jahre 1625 erstellter Grundriß der Veste zeigt bereits die beiden Dreiecksbastionen und die neue Kurtine dazwischen. Wie notwendig das alles war, zeigte sich 1632, als Wallenstein die von Festungskommandant Oberst Georg Christoph von Taupadel verteidigte Veste mit einer im Vergleich zur Anzahl der Verteidiger zehnfachen Übermacht belagerte, erfolglos.

Wie kam es, daß Coburg auf einmal in den Strudel des Krieges gerissen wurde, von dem es 14 Jahre lang verschont geblieben war? Kaiser Ferdinand erließ 1629 ein Restitutionsedikt: Eingezogener Kirchen- und Klosterbesitz, den man in der Reformationszeit verstaatlicht hatte, sei unverzüglich zurückzugeben. Geht gar nicht! Die protestantischen Fürsten ließen sich das nicht gefallen und protestierten 1631 auf einem Fürstenkonvent in Leipzig. Um ihrem Protest gegen diese kaiserlichen Maßnahmen Nachdruck zu verleihen, verbündeten sich die bisher mehr oder weniger neutral lavierenden Fürsten wie Herzog Johann Casimir mit dem schwedischen König, und schon war man mittendrin im Krieg, vor allem weil die engsten Nachbarn, die Hochstifte Bamberg und Würzburg, selbstverständlich auf der kaiserlichen Seite standen. Jedenfalls gab Wallenstein die Belagerung auf und plünderte stattdessen die eingenommene Stadt. Eine Rolle spielte auch die Tatsache, daß Truppen des verbündeten Herzogs Bernhard von Weimar zur Verteidigung anrückten. 1633 erfolgte eine weitere Sicherungsmaßnahme, denn in der Nähe gab es mit dem "Fürwitz" eine Anhöhe, die der Feind zum verdeckten Aufstellen von Kanonen und Mörsern nutzen könnte. Herzog Bernhard von Weimar ließ ihn abtragen, um seine militärische Nutzung zu verhindern, denn bei der Belagerung 1632 hatte sich genau dieser Hügel als Schwachstelle erwiesen. Doch schon 1635 konnte sich General Lamboy der Veste durch eine List bemächtigen; er hatte einen herzoglichen Übergabebefehl gefälscht.

Wappen

am barocken Vortor

Während die beiden

flankierenden dreieckigen Bastionen deutlich älter sind, wurde

das dazwischen auf der Grabenkante errichtete barocke Vortor erst

1671 erbaut. Seit dem Ausbau unter Herzog Johann Casimir war viel

passiert. Mit seinem Tod ohne Leibeserben fiel Coburg an

Sachsen-Eisenach, Sachsen-Weimar und Sachsen-Altenburg, in

schneller Folge. Das hieß, das es hier niemanden gab, der vor

Ort residierte. Die Bedeutung der Veste wurde aufs rein

Militärische beschränkt, was zuvor schon durch den Bau der

Ehrenburg eingeleitet worden war. Nun kam noch hinzu, daß

niemand mehr tatsächlich täglich in Coburg residierte, sondern

im fernen Eisenach, Weimar oder Altenburg. Die Garnison bewachte

und verteidigte ggf. die Festung, die ansonsten ein isoliertes

Dasein führte. Erst Herzog Friedrich Wilhelm von

Sachsen-Altenburg (1603-1669) führte hier wieder Baumaßnahmen

zum Erhalt der Veste durch.

Der spätmittelalterliche Zugang lag an der Südseite. Zwischenzeitlich war er an die Westseite verlegt worden. Um 1660 änderte man das wieder in den alten Zustand zurück, aber fortifikatorisch natürlich den neuen Gegebenheiten angepaßt. Zunächst wude 1669 das Mauertor, also das alte Burgtor, erneuert (an den Radabweisern ist die Jahreszahl 1669 eingehauen, was den Baubeginn markiert), dann wurde das neue Vortor bis 1671 erbaut. Einige Details sind bemerkenswert, so eine abweisende groteske Maske auf dem Schlußstein des Torbogens, die nach altem Glauben feindabweisend wirken soll. Darüber ist eine rechteckige Inschriftentafel eingelassen, mit lateinischem Text, der Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen-Altenburg als Bauherrn und Auftraggeber nennt und seinen Sohn als Vollender.

Neben der großen Durchfahrt für Wagen gibt es linkerhand noch eine Fußgängerpforte. Über dem Hauptgesims erhebt sich in der Mitte eine Aedikula mit dem Wappen des Bauherrn unter einem Dreiecksgiebel. Drei Postamente tragen eine Bombe (einst mit eisernen Flammen obendrauf) in der Mitte und zwei Pechkränze seitlich. Seitlich dienen steinerne Geschützrohre, Luntenbündel (aufrecht beiderseits der Aedikula), Fässer mit Steinkugeln und sogenannte Sturmfässer der Demonstration militärischer Stärke und Verteidigungsbereitschaft. In der Tat war die Veste gut mit Geschützen ausgestattet, aber schlecht mit Personal und funktionierenden Gewehren. Außerhalb der militärischen Krisen des 17. und 18. Jh. war die Besatzung der großen Festung nur leicht zweistellig.

Über dem Tor sehen wir ein stark verwittertes Wappen des Herzogtums Sachsen-Coburg mit insgesamt 19 verschiedenen Elementen, die angestammten Elemente bereichtert um die Ansprüche aus dem Kleve-Jülichschen Erbfolgestreit:

Der Rest ist zu stark verwittert, um noch etwas zu erkennen, es sei hinsichtlich der restlichen Inhalte auf die allgemeine Darstellung sächsischer Wappen verwiesen.

Dazu werden 6 Helme geführt:

Interessant ist, daß allein 3 Helmzieren reine Anspruchswappen darstellen, denn Sachsen ging damals bei der Aufteilung der Gebiete des Herzogtums Jülich-Kleve-Berg leer aus, denn die Gebiete wurden zwischen Pfalz-Neuburg und Brandenburg aufgeteilt. Sachsen erhielt nur Anspruch und Wappen. Natürlich sind die Anspruchs-Helme denen, deren zugehörige Gebiete tatsächlich beherrscht wurden, im Rang nachgeordnet.

Wappen

im inneren Burghof

Im inneren Burghof ist diese

Stele aufgestellt, die das Territorium des Herzogtums

Sachsen_Coburg markiert. Das Wappen des Herzogtums Sachsen

ist hier von Gold und Schwarz neunmal geteilt, darüber ein

grüner schrägrechter Rautenkranz. Bei genauem Hinsehen fällt

auf, daß das Wappen zwar heraldisch korrekt in den Farben Gold

und Schwarz gefaßt wurde, der Farbgebung aber nicht die

darunterliegende Schraffur entspricht, die nämlich genau

umgekehrt die gepunkteten (goldenen) und die gegitterten

(schwarzen) Felder vorgibt. Historische sächsische Wappen

beginnen meist oben mit der Farbe Schwarz, wobei es genügend

Ausnahmen gibt. Das heutige Landeswappen des Freistaates beginnt

oben definitionsgemäß mit Schwarz. Zwei widersehende Löwen

dienen als Schildhalter. Unten ist auf einem Schriftband die

Devise angebracht: "FIDELITER ET CONSTANTER" - treu und

beständig.

Wappen

am Carl-Eduard-Bau

Die Steinerne Kemenate und

eine südlich angrenzende Trennmauer teilen die Veste in einen

linken (westlichen) und rechten (östlichen) Bereich. Der

westliche Bereich wird vom Hohen Haus im Südwesten, dem

Herzoginbau im Nordwesten und dem Carl-Eduard-Bau im Norden

begrenzt, alle randständig an die Ringmauer gesetzt. Früher gab

es noch mehr Gebäude an der Südseite, denn seitlich grenzte an

das Hohe Haus noch der Rote Bau an, der 1727 errichtet worden

war. Auf der Seite gab es darin Stallungen und darüber das

Pfarrhaus, auf der anderen Seite unten eine Remise und das

Backhaus, darüber ein Schulhaus, das später zeitweise als

Wirtshaus genutzt wurde. Dieser Rote Bau wurde 1860 abgerissen

und hinterließ eine Baulücke an der Südseite des westlichen

Burghofs. An die Rückseite der Steinernen Kemenate, die die

beiden Höfe voneinander trennt, stößt übereck der hier

beschriebene Carl-Eduard-Bau.

Der Bau am Nordrand des westlichen Burghofs hatte im Laufe seiner Geschichte ganz unterschiedliche Funktionen. Ein Plan aus dem Jahre 1553 markiert hier einen "fur stal", ein Plan des Jahres 1625 nennt hier "fürstliche Zimmer". Zu Garnisonszeiten wurde der Bau als Kaserne und als Wohnung für Veteranen benutzt. Nach einem Umbau 1860-1864 war hier der Museumsbau des Naturalienkabinetts, und hier waren die naturwissenschaftlichen Sammlungen untergebracht. Wegen der Vielzahl ausgestopfter Vögel nannte man den ganzen Bau nun auch "Vogelhaus".

Beim Umbau Anfang des 20. Jh. durch Bodo Ebhardt wurde daraus der Carl-Eduard-Bau, benannt nach dem Bauherrn. Er sollte im Erdgeschoß in einer Kanonenhalle historische Geschütze aufnehmen und im Obergeschoß Nutzräume für gesellschaftliche Anlässe wie einen zweistöckigen Thronsaal mit Empore und Holztonnengewölbe, Speisezimmer und Gesellschaftsräume. Der Umbau erwies sich als äußerst problematisch, weil die Außenmauer überhing, die Bögen der Gewölbekeller gerissen waren und das Ganze statisch gefährdet war. Hier half nur ein Totalabriß, und alt sind nur die Kellerwände. An der Nordseite wurden neue Fundamente tief in den Felsen gegründet. Ab den Kellergewölben stammt alles aus der Zeit der zweiten Restaurierung Anfang des 20. Jh. Zum Hof hin bekam die Fassade gotisierende Fenster mit Blendmaßwerk dazwischen. Bis 1921 war der Rohbau fertig, und bis 1922 erfolgte die Eindeckung. Der heutige Bau stammt also aus der Zeit nach der Abdankung des letzten Herzogs, als letztendlich der Staat die Restaurierung vollendete. Entsprechend wurde der Nutzungsplan mehrfach geändert, weil kein Bedarf mehr an einem Thronsaal bestand. Vielmehr richtete man eine Gaststätte im Erdgeschoß ein, die bis 1934 ihre Pforten geöffnet hatte. Danach wurden die Räume als Ausstellungsflächen genutzt.

Das Allianzwappen steht für den Bauherrn des Wiederaufbaus der Veste Coburg, Leopold Carl Eduard Georg Albert Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha (19.7.1884-6.3.1954), vermählt mit Victoria Adelheid Helene Louise Maria Friederike Prinzessin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (31.12.18853.10.1970).

Der Wappenschild für Leopold Carl Eduard Georg Albert Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha (19.7.1884-6.3.1954) zeigt im Hauptschild das Wappen des Herzogtums Sachsen, nach der Schraffur von Schwarz und Gold neunmal geteilt, darüber ein grüner schrägrechter Rautenkranz. Darüber liegt der Herzschild eines Prinzen von Großbritannien, geviert, Feld 1 und Feld 4: Königreich England, in Rot drei goldene Leoparden übereinander, hier beide Felder gewendet, Feld 2: Königreich Schottland, in Gold innerhalb eines eigentlich außen und innen mit Lilien besteckten Zwillingsinnenbordes (Lilien hier unkenntlich) ein roter Löwe, hier gewendet, Feld 3: Königreich Irland, in Blau eine goldene Harfe mit silbernen Saiten, hier gewendet. Über dem Hauptschild liegt ein silberner Turnierkragen mit drei Lätzen. Dazu wird das sächsische Stammkleinod auf einem einzelnen Helm geführt.

Der Wappenschild für Victoria Adelheid Helene Louise Maria Friederike Prinzessin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (31.12.1885-3.10.1970) ist ewie folgt aufgebaut:

Dazu wird das oldenburgische Stammkleinod auf einem einzelnen Helm geführt.

In der Mitte steht ein Schildhalter mit gespreizten Beinen, mit einer schwungvollen Straußenfeder im Haar. Das Schriftband hinter seinem Kopf nennt das Bauherren-Ehepaar: "CARL EDVARD / VICTORIA ADELHEID". Die Abbildung unten zeigt das Eck zur Rückseite der Steinernen Kemenate.

Wappen

am Bulgarenturm

Drei hohe Türme prägen die

Silhouette der Veste Coburg beim Blick aus südwestlicher

Richtung: Im Nordwesten erhebt sich der Rote Turm mit seinen vier

Scharwachtürmchen, im Westen steht der Blaue Turm mit seiner

geschweiften Schieferhaube, und im Süden über dem Hauptzugang

erhebt sich der schlanke Bulgarenturm. Der 1911 neu errichtete

Bulgarenturm trägt seinen Namen nach Ferdinand von

Sachsen-Coburg-Kohary, der 1887 als gewählter Regent nach

Bulgarien gelangte und 1908 zum Zaren gekrönt wurde. 1918 mußte

er nach seiner Niederlage im 1. Weltkrieg abdanken und zog

daraufhin nach Coburg.

Abb. links: Außenseite (Feldseite), dort befindet sich in luftiger Höhe ein Wappen für Leopold Carl Eduard Georg Albert Herzog von Sachsen-Coburg un Gotha (19.7.1884-6.3.1954), wie oben beschrieben: Hauptschild: Herzogtum Sachsen, von Schwarz und Gold neunmal geteilt, darüber ein grüner schrägrechter Rautenkranz, Herzschild: Prinz von Großbritannien, geviert, Feld 1 und Feld 4: England, in Rot drei goldene Leoparden übereinander, Feld 2: Schottland, in Gold innerhalb eines eigentlich außen und innen mit Lilien besteckten Zwillingsinnenbordes ein roter Löwe, Feld 3: Irland, in Blau eine goldene Harfe mit silbernen Saiten, über dem Hauptschild liegt ein silberner Turnierkragen mit drei Lätzen. Das Wappen wird von zwei Schildhaltern unter gotisierenden spitzen Baldachinen begleitet. Herzog Carl Eduard war der Auftraggeber für den Umbau und die Sanierung großer Teile der bereichsweise baufälligen Veste zu Anfang des 20. Jh.

Auf der dem Hof zugewandten Rückseite des Turmes befindet sich über der Bauinschrift "DIESER TURM WARD AUF=/GERICHT A(NNO) MDCCCCXI" das Wappen des Ferdinand I. Zar von Bulgarien (26.2.1861-10.9.1948): Hauptschild: in Rot ein goldener, königlich gekrönter Löwe (Königreich Bulgarien), Mittelschild: geviert, Feld 1: Löwe, Feld 2: drei (2:1) Lilien mit Turnierkragen (vgl. Abstammung mütterlicherseits aus dem französischen Königshaus), Feld 3: drei (2:1) Lilien mit Bord, 4: Löwe, Herzschild: Herzogtum Sachsen. Von Schwarz und Gold neunmal geteilt, darüber ein grüner schrägrechter Rautenkranz, zwei Ordensbänder, zwei schildhaltende Löwen, obendrüber die bulgarische Zaren-Krone. Genealogie zum Wappen:

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@50.2639047,10.9812491,18z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@50.2638658,10.9812086,215m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Klaus Weschenfelder: Veste Coburg - Geschichte und Gestalt,

Edition Braus, 2005, 180 S., ISBN-10: 3899041968, ISBN-13:

9783899041965

Siebmachers Wappenbücher (insbes. Bände Fürsten,

Landesfürsten)

Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der deutschen Länder - die

deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. C. H.

Beck Verlag München 7. Auflage 2007, ISBN 978-3-406-54986-1

Genealogien: Prof. Herbert Stoyan, Adel-digital, WW-Person auf

CD, 10. Auflage 2007, Degener Verlag ISBN 978-3-7686-2515-9

Veste Coburg auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Veste_Coburg

Webseite der Herzöge von Sachsen-Coburg-Gotha: https://sachsen-coburg-gotha.de

Webseite der Kunstsammlungen auf der Veste: https://www.kunstsammlungen-coburg.de/ - Geschichte: https://veste.kunstsammlungen-coburg.de/veste-coburg/geschichte/ - historische Räume: https://veste.kunstsammlungen-coburg.de/veste-coburg/historischeraeume/ - Außenbereich: https://veste.kunstsammlungen-coburg.de/veste-coburg/aussenbereich-der-veste/

![]()

Veste Coburg, Bärenzwinger, Georg Friedrich von Erffa - Veste Coburg, Bärenzwinger, Otto Rudolf von Milckau - Coburger Stadtbefestigung: Judentor

Sächsische Wappen (1), Ernestinische Linie - Sächsische Wappen (2), Albertinische Linie

Ortsregister - Namensregister

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter

2009/2025

Impressum

![]()