![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3200

Munshausen (zu Clerf bzw. Clervaux, Großherzogtum

Luxemburg)

![]()

Pfarrkirche Saint-Hubert in Munshausen: Hans (Johann) Bernhard von Schauenburg

Das auf der Höhe in den luxemburgischen Ardennen gelegene Dorf Munshausen ist heute ein Teil von Clerf (Clervaux). Seine Pfarrei gehört zu den ältesten im nördlichen Luxemburg und war bis zur Französischen Revolution der Diözese Liège (Lüttich) eingegliedert und der Kölner Kirchenprovinz zugeordnet. Erst die Neuordnung unter Napoléon brachte 1801 die Pfarrei der Diözese Metz zu. 1823 kam Munshausen zur Diözese Namur, und 1840 kam es zum Apostolischen Vikariat Luxemburg, schließlich 1870 zur Diözese und 1988 zur Erzdiözese Luxemburg. An die Verbindung zu Lüttich erinnert noch das Patrozinium St. Hubertus, dem sogenannten Ardennenapostel, Bischof von Lüttich. Munshausen gehörte zur Herrschaft bzw. Grafschaft Clerf (Clervaux), das wiederum ein Lehen der Herzöge von Luxemburg war, und die jeweiligen Inhaber der Herrschaft benutzten die Kirche bzw. vielmehr ihre Seitenkapelle als Grablege.

|

|

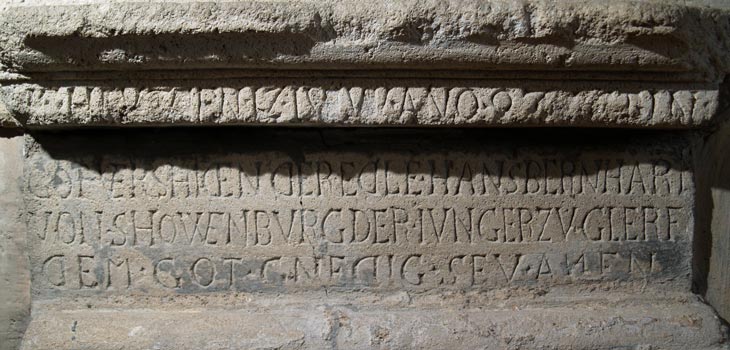

Die Epitaphien stehen in der südlichen Seitenkapelle der Kirche, wobei man gleich rechterhand hinter dem Eingangsbogen vor diesem Kinderepitaph der Familie der Herren von Schauenburg steht. Diese Familie hatte 1538 einen Teil des Territoriums der Herrschaft Clerf, zu der auch Munshausen gehörte, durch Heirat erworben. Die Inschrift im unteren Teil des Epitaphs lautet: "...DEN 12 IVNII ANNO 97 IST IN // GOT(T) VERS(C)HI(E)DEN DER EDLE HANS BERNHART / VON S(C)HOWENBVRG DER IV(E)NGER(E) ZV GLERF / DEM GOT(T) GN(A)EDIG SEV AMEN". Eine Eigentümlichkeit sind die größtenteils seitenverkehrten Kapitalis-Buchstaben "D", wobei nicht immer die Ersparnis der Steinmetzarbeit durch eine Ligaturmöglichkeit erkennbar und nachvollziehbar ist. Die oberste Zeile steht weiter vor und ist an der Kante so beschädigt, daß der erste Teil unlesbar ist.

Der kleine Hans (Johann) Bernhard von Schauenburg / Schauwenburg, der in der zentralen Rundbogennische als Wickelkind dargestellt wird, war der Bruder von 1.) Jost Paulus von Schauenburg (-1640), vermählt mit Maria Elisabeth von Gondersdorff, 2.) Georg Burkhart von Schauenburg und 3.) Franziska von Schauenburg. Nicht nur das gewickelte Baby, sondern auch die geringe Größe des Grabdenkmals weist es als Kinderepitaph aus. Dieses Epitaph ist besonders interessant, weil überwiegend elsässische Familien repräsentiert sind. Die Lesung der Inschrift läßt durchaus Fragen offen, ob die Jahreszahl eine "02", eine "07" oder eine "97" ist. "07" erscheint vom Relief her zunächst plausibler, paßt aber nicht zum Todesdatum des Vaters, denn in dem Alter wäre der Sohn kein Wickelkind mehr. Wurde er jedoch kurz vor Ableben des Vaters 1600 gezeugt, kommt das mit dem Wickelkind gerade noch so hin. Etwas mehr Reserve hat die Interpretation als "97". Auch wenn allgemein die Angabe 1602 zu finden ist, läßt sich auch die Lesung als "97" nicht ausschließen, ist sogar plausibel, wenn man die Schreibweise der anderen"2" bei der Tagesangabe mit dieser Ziffer vergleicht, außerdem wäre die erste Ziffer bei Lesung als "0" hochgesetzt, während sie bei Lesung als "9" Normalgröße hätte. Deshalb muß das Todesdatum mit einer gewissen Unsicherheit gesehen werden, bei genauer Betrachtung tendiert man anhand der Inschrift zum 12.6.1597. Hier können nur die Kirchenbucheinträge weiterhelfen.

|

|

Johann Bernhards Eltern waren Johann (Bernhard) von Schauenburg (1532-1600) und Elisabeth von Schönau. Entsprechend beginnt die aus acht Wappen bestehende Ahnenprobe oben mit den beiden Vollwappen der Eltern, heraldisch rechts das Wappen der badischen und später elsässischen Herren von Schauenburg, silbern mit golden-blau im Wolkenschnitt geteiltem Bord, über allem ein roter Schragen (Andreaskreuz), auf dem Helm mit je nach Quelle blau-silbernen oder rechts rot-golden und links blau-golden Decken ein wachsender Jünglingsrumpf, silbern gekleidet und mit rotem Schragen (Andreaskreuz) belegt, anstelle der Arme zwei Büffelhörner, rechts blau, links rot, jeweils außen mit drei silbernen Kugeln besteckt, nach anderer Quelle ein wachsender gekrönter bärtiger Mannesrumpf, das Gewand mit einem roten Schragen belegt, anstelle der Arme zwei Büffelhörner, rechts blau, links golden. Im Loutsch wird das Wappen wie folgt angegeben: D'argent à la bordure nébulée d'or et d'azur, au sautoir de gueules brochant, cimier une buste de femme au naturel, couronnée d'or, habillé d'argent au sautoir de gueules, ayant à la place des bras deux proboscides abouchées, celle à dextre de gueules, l'autre d'azur, chacune ornée en dehors de trois boules (ou sonnettes?) d'argent. Während der französischen Revolution emigrierte der luxemburgische Familienzweig ins Elsaß und erlosch durch Heirat der letzten Nachfahrin mit einem Mitglied der elsässischen Linie. Heraldisch links sieht man das Vollwappen der Herren von Schönau, schwarz-golden geteilt mit drei (2:1) Ringen in verwechselten Farben, auf dem Helm mit schwarz-goldenen Decken zwei wachsende schwarzbewehrte Schwanenhälse nebeneinander, rechts rot, links silbern (bei Otto Hupp im Münchener Kalender Decken rechts rot-silbern und links silbern-rot). Diese beiden Vollwappen sind oben in der Gebälkzone des aedikulaförmigen Grabdenkmals angebracht, unterhalb des Dreieckgiebels.

|

|

Die sechs verbleibenden Schilde der Ahnenprobe sind seitlich neben der Rundbogennische angebracht und sind nur Schilde ohne Oberwappen. Unter jedem Schild ist ein Schriftband mit namentlicher Zuordnung angebracht. In der ersten Reihe, also der zweiten Reihe der gesamten Ahnenprobe, kommen die Wappen beider Großmütter neu hinzu. Die Großeltern väterlicherseits waren Hartard von Schauenburg (-20.4.1545), Herr zu Gaisbach, kgl.-spanischer Oberstleutnant in Diedenhofen 1570, und Agnes von Mittelhausen; die Beiden hatten 1540 geheiratet. Für diese sehen wir wir das Wappen der elsässischen Herren von Mittelhausen ("...TELHAVSEN"), fünfmal golden-schwarz geteilt (frz.: fascé d'or et de sable); die hier nicht dargestellte Helmzier wäre zu schwarz-goldenen Decken ein wachsender, golden gekrönter Frauenrumpf mit goldenem Haar, das Gewand fünfmal golden-schwarz geteilt.

Die Großeltern mütterlicherseits waren Hans Melchior von Schönau (1526-31.8.1573), zu Laufenburg und Rheinfelden, der zunächst eine militärische Laufbahn eingeschlagen hatte, und Anna Maria Magdalena von Landsberg (-1608). Der Vater nahm 1546-1547 am Schmalkaldischen Krieg teil, nahm 1552-1553 am Feldzug gegen die Türken in Ungarn teil, war 1554-1573 Obervogt der habsburgischen Ämter Laufenburg und Rheinfelden, außerdem Hauptmann der vier Waldstädte am Rhein und wurde 1563 kaiserlicher Rat. Entsprechend sehen wir auf der Spindelseite neu hinzugekommen das Wappen der elsässischen Herren von Landsberg ("LANSPER"), grün-silbern geteilt, oben ein goldener Sechsberg; die hier nicht dargestellte Helmzier wäre zu grün-silbernen Decken ein wachsender Mohrenrumpf, golden gekrönt mit zwei abflatternden silbernen Bändern, das Gewand grün-silbern geteilt, oben ein goldener Sechsberg.

|

|

In der zweiten und in der letzten Reihe bzw. der dritten und vierten Reihe der Gesamtahnenprobe kommen wir zur Urgroßelternebene. Die Urgroßeltern väterlicherseits waren Johann Marquard von Schauenburg (-1523), Herr von Preisch, markgräflicher Haushofmeister, der Sohn von Friedrich von Schauenburg und Katharina von Sulzbach, und seine Frau Françoise de Brandenbourg, die Tochter von Godard de Brandenbourg (1450-1503), Herr von Clervaux, und Catherine de Chinery (1455-1499), sowie Sebastian von Mittelhausen, der Sohn von Adolf von Mittelhausen jr. (-1522/23) und Agnes Erlin von Rohrburg und einer unbekannten Frau N. N. von Rathsamhausen. Entsprechend kommen auf der Schwertseite die Wappen der Herren von Brandenbourg-Clervaux ("..RANDENBVRG"), geviert, Feld 1 und 4: in Rot ein silbernes Schildchen, Feld 2 und 3: golden mit rotem, mit drei balkenweise gestellten silbernen Merletten belegtem Schildhaupt (frz.: écartelé, aux 1 et 4 de gueules à l'écusson d'argent, aux 2 et 3 d'or au chef de gueules, chargé de trois merlettes d'argent); die hier nicht dargestellte Helmzier wäre ein Turnierhut oder eine Aigrette (frz. cimier une aigrette ou un chapeau de tournoi), und der von Rathsamhausen ("ROTSAMHV..."), in Rot ein silbernes Schildchen, das mit einem grünen Balken belegt ist; die hier nicht dargestellte Helmzier wären zu rot-silbernen Decken Kopf und Hals einer silbernen Bracke mit rotem Halsband, neu hinzu. Auch diese letztgenannte Familie gehört zum Uradel aus dem Elsaß; die Stammburg gleichen Namens ist bei Schlettstatt gelegen. Ihre Mitglieder gehörten auch zur schwäbischen reichsfreien Ritterschaft. Die in Lothringen und Luxemburg vorkommende Linie nannte sich von Rathsamhausen zum Stein (La Roche). 1773 erfolgte die Anerkennung des Freiherrenstandes durch Frankreich. Der französische Blason lautet: D'argent à la fasce de sinople, à la bordure de gueules; cimier une tête et col de chien bracque d'argent.

|

|

Wechseln wir auf die Spindelseite zu den Urgroßeltern der mütterlichen Seite, das waren einerseits Hans Otmar von Schönau (-1554), Vogt von Laufenburg, der Sohn von Hans von Schönau und Ursula von Wessenberg, und seine Frau Margareta Truchsess von Rheinfelden (-1577), die Tochter von Sebastian Truchsess von Rheinfelden und Ursula von Eptingen, und andererseits Sebastian von Landsberg (-1567), der Sohn von Adam von Landsberg und Beatrix von Bärenfels, und dessen Frau Anna von Rathsamhausen zum Stein, die Tochter von Ulrich von Rathsamhausen und Maria von Andlau. Entsprechend kommen auf der Spindelseite die Wappen der südelsässischen und südbadischen Truchsess von Rheinfelden ("TRVCPSES"), fünfmal von Silber und Blau geteilt (frz.: fascé d'argent et d'azur); die hier nicht dargestellte Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken ein Ballen aus Rosenblüten, fünfmal rot-silbern geschichtet (geteilt), und der von Rathsamhausen ("ROTSAMHVSEN"), in Rot ein silbernes Schildchen, das mit einem grünen Balken belegt ist; die hier nicht dargestellte Helmzier wären zu rot-silbernen Decken Kopf und Hals einer silbernen Bracke mit rotem Halsband, neu hinzu.

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@50.0323288,6.0374337,19z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@50.0323213,6.0374219,59m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Dr. Jean-Claude Loutsch, Armorial du pays de Luxembourg, 1974

Karl von Neuenstein nach einem Stett- und Ammeisterbuch der Stadt

Straßburg, aus den "Monatsheften Wappenkunde", die

Karl Freiherr von Neuenstein 1892-1904 herausgab

einschlägige Genealogie-Register

Genealogie des Adels in Baden: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beckekluechtzner1886/0001/image

Kindler von Knobloch, Julius (Bearb.) / Badische Historische

Kommission (Hrsg.), Heidelberg, 1898, Oberbadisches

Geschlechterbuch: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898ga - Band 1 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd1 - Band 2 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd2 - Band 3 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1919bd3

katholische Kirche in Luxemburg: https://www.cathol.lu/de/ - Pfarrei Clierf Saint-Benoît: https://web.cathol.lu/1/paroisses/par-clierf-saint-benoit/

![]()

Pfarrkirche Saint-Hubert in Munshausen: Friedrich II. von Brandenbourg und Franziska D'Argenteau - Pfarrkirche Saint-Hubert in Munshausen: Gaspard III. de Heu - Pfarrkirche Saint-Hubert in Munshausen: Elisabeth de Heu

Ortsregister - Namensregister - Regional-Index

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2025

Impressum