![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3194

Kastellaun

(Rhein-Hunsrück-Kreis)

![]()

ev. Pfarrkirche Kastellaun: Karl Beusser von Ingelheim

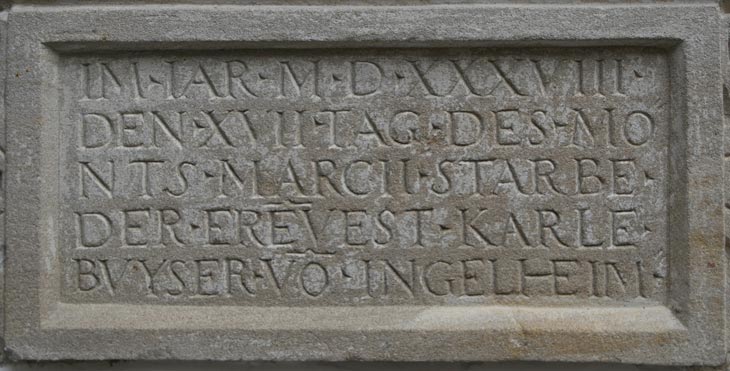

Dieses hohe und schlanke sandsteinerne Epitaph ist an der Nordostseite des Innenraumes zu finden, am geraden Wandstück des Chorraumes direkt rechts neben dem Aufstieg zur Kanzel. Stolze 3,65 m Höhe erreicht dieses Epitaph bei nur 1,12 m Breite. Das Epitaph wurde offensichtlich mehrfach überarbeitet, zum einen wurde die modische und zeitgemäße Schamkapsel abgeflacht, um unauffälliger zu sein, 1906 wurde es restauriert und von dicken Farbschichten befreit, und es ist das einzige Epitaph der Kirche, dessen Wappen farbig gefaßt wurden. Zwei Pilaster rahmen eine Rundbogenarkade, in der sich eine Muschelnische als Hintergrund für die lebensgroße Ritterfigur befindet. Oben wird das Epitaph mit einer Flammenvase abgeschlossen. In der Sockelzone befindet sich eine leicht nach unten geneigte rechteckige Inschriftenzone mit dem Wortlaut in Kapitalis "IM IA(H)R M D XXXV III / DEN XVII TAG DES MO=/N(A)TS MARCII STARBE / DER E(H)RE(N)VEST KARLE / B(E)VYSER VO(N) INGELHEIM // DEM GOT(T) GENODE", wobei das vorgesehene Feld nicht ganz ausreicht, so daß die Inschrift nach den geplanten und vorgesehenen 5 Zeilen noch darüber beendet wird. Die aufgrund der individuellen Gestaltung als Portrait einzustufende Standfigur des Karl Beusser von Ingelheim (-17.3.1538) ist in eine Prunkrüstung mit riesigen, konkav aufgebogenen und den Hals seitlich schützenden Schulterkacheln gekleidet, hat aber keinen Helm aufgesetzt, sondern steht barhäuptig. Der Helm steht unten bei dem Hund leicht von diesem verdeckt. Karl ist mit einem Langschwert bewaffnet, das er auf seinem vorgesetzten linken Fuß stützt und mit beiden Händen hält, eine am Knauf, die andere an der Parierstange. Offensichtlich steckt das Schwert in einer Scheide, wie der seitliche Ring für die Aufhängung vermuten läßt. Aufgrund des Anbringungsortes ist die Figur schräg nach optisch rechts aus der Reliefebene herausgedreht, als wolle sich der Verstorbene dem Altar zuwenden. Dieser Darstellungs-Typus wird "Ewige Anbetung" genannt. Zu des Ritters Füßen kauert ein kleiner Hund.

|

|

Vier Wappen bilden eine Ahnenprobe. Sie werden paarweise ganz unterschiedlich behandelt; die oberen beiden sind Vollwappen, die beiden unteren nur Wappenschilde. Die beiden oberen für die Eltern-Generation sind den Kapitellen der Pilaster aufgesetzt; die beiden in der Großeltern-Generation neu hinzukommenden Wappen befinden sich im Sockelbereich rechts und links der Inschriftenzone.

Heraldisch oben rechts befindet sich das Wappen der Beusser von Ingelheim für den Verstorbenen, seinen Vater, Philipp Beusser von Ingelheim (-1533), und den Großvater väterlicherseits, Philipp Beusser von Ingelheim (-1507), Sohn von Karl Beusser von Ingelheim (-13.7.1460) und Lugetrudis Hofwart von Kirchheim. Es zeigt in Schwarz ein hier abweichend rot-silbern, korrekterweise aber rot-golden in zwei Reihen geschachtes durchgehendes Kreuz, auf dem gekrönten Helm mit eigentlich rot-goldenen, hier abweichend schwarz-goldenen Decken ein schwarzer Flug, beiderseits belegt mit einem rot-golden in zwei Reihen geschachten durchgehenden Kreuz, wobei auch hier der Anstreicher Gold durch Silber ersetzt hat. Sie führten also das gleiche Wappen wie die Hauptlinie, auch wenn Siebmacher Band: NaA Seite: 45 Tafel: 74 ein abweichendes Kleinod auflistet, das hier und in anderen Wappen der Familie nicht zutrifft. Auch im Oberwappen ist hier in Kastellaun abweichend konsequent Silber anstelle von Gold bei der Farbfassung verwendet worden. Gegenüber sehen wir das Vollwappen der von Carben für die Mutter des Verstorbenen, Anna von Carben, und den Großvater mütterlicherseits, Karl II. von Carben, Sohn von Karl von Carben und Lise von Schönborn. Es ist geteilt, oben in Gold (auch hier falsch Silber statt Gold verwendet) ein wachsender roter Löwe, unten in Blau eine silberne Lilie, auf dem Helm mit eigentlich schwarz-silbernen, hier abweichend und unrichtig rot-goldenen Decken ein schwarzer, silbern gestulpter Turnierhut, oben mit einem schwarzen Hahnenfederbusch an silberner Kugel besteckt, wobei letzteres Detail hier verloren gegangen ist. Wie im Detail ausgeführt, entspricht die gegenwärtige Farbfassung nicht den heraldischen Erwartungen.

|

|

Heraldisch unten rechts befindet sich der aus Courtoisie einwärts gewendete Wappenschild der von Helmstatt für die Großmutter väterlicherseits, Adelheid von Helmstatt, Tochter von Martin von Helmstatt und Elisabeth von Weingarten. Der Schild zeigt korrekterweise in Silber einen flugbereiten (auffliegenden) schwarzen Raben, ist hier aber ganz falsch angestrichen worden; die hier nicht dargestellte Helmzier wäre zu schwarz-silbernen Decken ein schwarzes und ein silbernes Büffelhorn. Gegenüber befindet sich der Wappenschild der Rüdt von Collenberg für die Großmutter väterlicherseits, Magdalena Rüdt von Collenberg (-1496), Tochter von Eberhard Rüdt von Collenberg und Gisela von Elm. Der Schild zeigt in Rot Kopf und Hals eines silbernen Rüden mit eigentlich schwarzem, hier abweichend rotem Halsband, die hier nicht dargestellte Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken wachsend Kopf und Hals eines silbernen Rüden mit dem Stachelhalsband. Offensichtlich hat sich der Anstreicher bei der letzten Restaurierung unbeleckt von heraldischen Kenntnissen am gegenüberliegenden Wappen der Rüdt orientiert und die gleichen Farben symmetrisch für den Schild der von Helmstatt verwendet. Der Schild der Rüdt ist farblich derjenige mit den wenigsten Anstreicherirrtümern.

|

|

Karls Vater, Philipp Beusser von Ingelheim, war erst Schultheiß zu Ingelheim und wird 1513 als sponheimischer Amtmann in Dill genannt. Humbracht listet diesen 1538 verstorbenen Karl von diesem Epitaph nicht, sondern nur seine drei Geschwister Martin Beusser von Ingelheim, Deutschordensritter und Hauskomtur zu Weinheim, Philipp Beusser von Ingelheim und Johann Beusser von Ingelheim, Amtmann zu Bacharach und Kreuznach, der aber schon 1547 als tot bezeichnet wird. Weiterhin gibt Humbracht auf der Tafel "Ingelheim" als Großeltern mütterlicherseits Personen an, die nicht zur hiesigen Ahnenprobe passen; Anna von Carben sei die Tochter von Emmerich von Carben und Barbara von Mansbach. Das wird auch so in Schneider, Grafen von Ingelheim, übernommen; als zweite Ehe des Emmerich. Ebenso ist es in Humbrachts genealogischen Tafel "Carben" gelistet. Nach Möller, Stammtafeln AF II Taf. LXXXI, war Anna von Carben hingegen die Tochter von Hermann von Carben und Magdalena Rüdt von Collenberg. Nach Möller, Stammtafeln AF III, Taf. CVI entstammt Anna wiederum abweichend der zweiten Ehe des Karl von Carben mit Margarete von Rückingen, seiner zweiten Ehefrau. In all diesen Quellen ist besagte Anna von Carben offensichtlich falsch eingeordnet. Tatsächlich war ihr Vater jedoch nach DI 43 und anderen neueren Quellen der gleiche Karl von Carben, die Mutter bleibt wie angegeben Magdalena Rüdt von Collenberg, seine erste Ehefrau. Diese Genealogie wird auch gestützt durch eine Ahnenprobe auf einem Epitaph in der Geisenheimer Kirche für Friedrich d. Ä. von Stockheim (ca. 1462-28.7.1528) und seine Frau, Irmel von Carben (ca. 1484-10.6.1529), wobei letztere eine Schwester der Anna von Carben war - und auch nicht bei Humbracht gelistet ist.

Dieser Karl Beusser von diesem Epitaph von Ingelheim heiratete nie. Seit frühestens 1530 diente er als Amtmann in Kastellaun, welches zu dieser Zeit gemeinschaftlich von der Kurpfalz, der Linie Pfalz-Simmern und den Markgrafen von Baden verwaltet wurde. 1533-1537 ist er sicher als Amtmann bezeugt. Die Seitenlinie der Beusser von Ingelheim wurde von zwei seiner Brüder fortgeführt und erlosch 1580 mit Johann Carl Beusser von Ingelheim im Mannesstamm, vermählt mit Ursula von Stockheim, aber kinderlos.

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@50.0726961,7.4390894,19z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@50.0726596,7.4389983,108m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Evangelische Kirchengemeinde Kastellaun https://www.ekgkastellaun.de/

Veröffentlichung der Innenaufnahmen aus der Kirche mit

freundlicher Erlaubnis des Presbyteriums der Kirchengemeinde vom

4.7.2025, wofür ihm und Herrn Pfarrer Knut Ebersbach an dieser

Stelle herzlich gedankt sei

Die Inschriften der evangelischen Pfarrkirche in Kastellaun,

bearbeitet von Susanne Kern, Inschriften Mittelrhein-Hunsrück,

Heft 11, hrsg. von der Akademie der Wissenschaften und der

Literatur, Mainz, und dem Institut für Geschichtliche

Landeskunde an der Universität Mainz e.V., Mainz 2008, Nr. 9

Die Inschriften des Rhein-Hunsrück-Kreises II (ehem. Lkrs.

Simmern und westlicher Teil des ehem. Lkrs. St. Goar), Bd. 79 der

Reihe "Die Deutschen Inschriften", gesammelt und

bearbeitet von Eberhard J. Nikitsch, Wiesbaden 2010, ISBN:

9783895006678, Nr. 73

Deutsche Inschriften Bd. 79, Rhein-Hunsrück-Kreis II, Nr. 73

(Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di079mz12k0007306 - https://www.inschriften.net/rhein-hunsrueck-kreis-ii/inschrift/nr/di079-0073.html?tx_hisodat_sources%5Baction%5D=show&tx_hisodat_sources%5Bcontroller%5D=Sources&cHash=bf68eb3df1c891f76048ae90a293893a

![]()

ev. Pfarrkirche Kastellaun: Junker Simon von Sponheim - ev. Pfarrkirche Kastellaun: Graf Simon II. von Sponheim - ev. Pfarrkirche Kastellaun: Gabriel Eschenfelder - ev. Pfarrkirche Kastellaun: Christoph Viel und Angehörige - ev. Pfarrkirche Kastellaun: Franz Römer - ev. Pfarrkirche Kastellaun: Barbara Koppensteiner - ev. Pfarrkirche Kastellaun: Jeremias Heiderich Orth

Ortsregister - Namensregister

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter

2025

Impressum

![]()