![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3182

Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis)

![]()

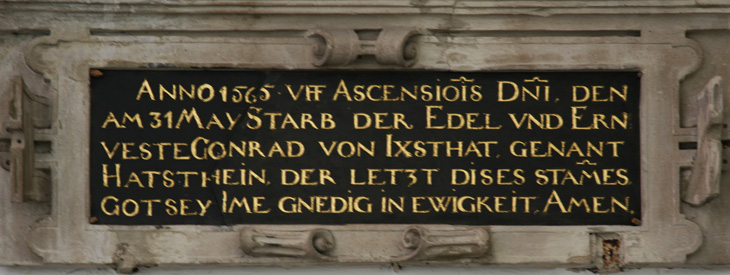

Epitaphien in der Stephanskirche: Conrad von Igstatt gen. Hattstein

Dieses Epitaph in Aedikula-Form ist an der Südwand des Chors angebracht. Es mißt 1,47 m in der Höhe und 0,89 m in der Breite. Das Material ist wie bei den meisten Epitaphien in dieser Kirche Tuffstein mit einer eingelassenen Schiefertafel für die Schriftzone. Der heutige Anbringungsort ist nicht der ursprüngliche, denn früher war es gegenüber der Kanzel angebracht. Das Epitaph ist klar gegliedert in eine von Pilastern eingerahmte Hauptzone mit den Wappen, eine Sockelzone unten mit der Inschriftentafel auf einer rechteckigen Rollwerkkartusche und eine Giebelzone, in der wir ein Medaillon mit Christuskopf zwischen Fruchtbüscheln innerhalb eines Volutengiebels sehen. Das Epitaph wird sicher Johann von Trarbach zugeschrieben, dafür sprechen sowohl die überragende bildhauerische Qualität des zentralen Wappenreliefs als auch die Merkmale der Schrift. Die Schrifttafel war einmal in zwei Teile zerbrochen und wurde offensichtlich im linken Drittel zur passenden Ergänzung neu angefertigt, was den textlich holprigen Übergang von der ersten zur zweiten Zeile erklären könnte. Das Epitaph hat 1897 eine Restaurierung durch den Stuttgarter Bildhauer Karl Wüst erfahren.

Die Inschrift nennt den Verstorbenen, Conrad von Igstatt (Igstadt) gen. Hattstein (Hatzstein), in golden gefaßter Kapitalis aus schwarzem Schiefergrund wie folgt: "ANNO 1565 VFF ASCENSIO(N)IS D(OMI)NI, DEN / AM 31 MAY STARB DER EDEL VND ERN:/VESTE CONRAD VON IXSTHAT, GENANT / HATSTHEIN, DER LETZ(E)T DI(E)SES STAM(M)ES, / GOT(T) SEY I(H)ME GN(A)EDIG IN EWIGKEIT, AMEN." Ascensionis Domini meint Christi Himmelfahrt, was immer 39 Tage nach dem Ostersonntag ist, und im Jahre 1565 war Ostersonntag der 22. April nach julianischer Rechnung. Folglich war Christi Himmelfahrt im fraglichen Jahr am Donnerstag, den 31. Mai (frühere Autoren überlieferten falsch den 13. Mai, denn das paßt nicht zu Himmelfahrt).

Das Hauptwappen zeigt unter einem in zwei Reihen geschachten Schildhaupt eine Lilie, auf dem Helm eine Lilie wie im Schild zwischen einem Paar Büffelhörner. Die Tinkturen sind unbekannt. Im Siebmacher Band: NaA Seite: 27 Tafel: 41 wird das Wappen der in Bierstadt und Igstadt bei Wiesbaden ansässigen Familie fehlerhaft beschrieben, mit einem geschachten Balken und einem Kreuz zwischen den Büffelhörnern, was durch das hiesige Epitaph widerlegt wird. In anderen Standardwerken (Gruber, Zobel, Rietstap) fehlt dieses Wappen ganz.

Conrad von Igstatt gen. Hattstein (-31.5.1565) war laut dieser Ahnenprobe mit großer Wahrscheinlichkeit der Sohn von Michel von Igstatt gen. Hattstein und Johannetta von Geispitzheim. Die Großeltern väterlicherseits könnten eventuell Henne von Igstatt gen. Hattstein, nassauischer Amtmann zu Camberg und Usingen, und Else von Schönenberg gewesen sein (ohne Beweis, belastbare Belege willkommen). Die Großeltern mütterlicherseits waren Christmann von Geispitzheim und seine zweite Frau, Margret Winter von Rüdesheim (Genealogie nach Humbracht, ohne daß dort der Verstorbene aufgeführt wird, außerdem ist die Ahnentafel sehr lückenhaft). Die wenig faßbare Familie von Igstatt gen. Hattstein ist jedenfalls mit Conrad erloschen, über den es sonst nichts in den Quellen zu erfahren gibt, der aber vermutlich irgendwie in Diensten der Pfalzgrafen zu Simmern gestanden hat.

Die Ahnenprobe besteht aus insgesamt vier nicht namentlich zugeordneten Wappenschilden. Heraldisch oben rechts begegnet uns erneut das Wappen der von Igstatt gen. Hattstein für den Vater und den Großvater väterlicherseits, unter einem in zwei Reihen geschachten Schildhaupt eine Lilie. Gegenüber befindet sich das Wappen der von Geispitzheim für die Mutter und den Großvater mütterlicherseits, von Silber und Rot fünfmal zickzackweise geteilt. Die hier nicht dargestellte Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein Paar Büffelhörner, von Silber und Rot fünfmal zickzackweise geteilt. Die in die Ecken des Zentralfeldes eingepaßten Schilde werden durch ein unterlegtes Rollwerk-Schlitzband miteinander verbunden, welches das Hauptwappen im Oval umgibt. Die seitlichen Pilaster tragen Fruchtgehänge und Medaillons mit Köpfen, rechts eine Frau, links ein Mann, als Zierat. Auffallend ist die große gestalterische Nähe zum Epitaph des Christoph von Obentraut, das ein Jahr zuvor entstanden war und offensichtlich als Vorbild gedient hat. Nur auf die beiden Masken rechts und links der Inschriftenkartusche hat man hier verzichtet.

Heraldisch rechts unten sehen wir den Schild für die Familie von Schönenberg vor dem Sane, für die Großmutter väterlicherseits, in Schwarz drei (2:1) silberne Tatzenkreuze, hier wie einfache Kreuzchen. Die hier nicht verwendete Helmzier wäre zu schwarz-silbernen Decken ein auf dem Stulp mit einem (oder drei) silbernen Tatzenkreuz(en) belegter schwarzer Turnierhut, der oben mit einer hahnenfederbesteckten silbernen Kugel besetzt ist. Und zuletzt sehen wir gegenüber, also heraldisch links unten, den Schild der Familie Winter von Rüdesheim für die Großmutter mütterlicherseits, lt. Siebmacher und Zobel in einem schwarzen, mit goldenen Kleeblättchen oder Kreuzchen bestreutem Schild ein silberner gesenkter Flügel, hier ohne Kreuzchen und nur ein unten verbundener Flug, wie er für die Spor von Rüdesheim, Fuchs von Rüdesheim oder Vogt von Rüdesheim überliefert ist. Es gab mehrere Rüdesheimer Familien, die alle als Grundlage diesen gesenkten Flügel haben und sich nur hinsichtlich der Tinkturen (schwarz-silbern, schwarz-golden, golden-schwarz) und Beizeichen unterscheiden.

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@49.9849144,7.523126,20z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@49.9849144,7.523126,81m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Gemeindeverbund Simmern: https://www.hunsrueck-evangelisch.de/ - Simmern: https://www.hunsrueck-evangelisch.de/kirchorte/simmern/

Stephanskirche Simmern auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanskirche_(Simmern)

Webseite der Stadt Simmern: https://www.simmern.de/kultur-tourismus/freizeit-und/gaestefuehrungen/auf-entdeckertour-durch-die-stephanskirche-1

Stephanskirche Simmern: https://www.kirchweg-am-simmerbach.de/kirchen-kapellen/evangelische-stephanskirche-simmern-hunsrueck/

Webseite des Hunsrück-Museums zur Stephanskirche: https://www.hunsrueck-museum.de/stadtrundgang-simmern/stephanskirche/

Die Inschriften der evangelischen Stephanskirche in Simmern,

bearbeitet von Susanne Kern, Serie Inschriften

Mittelrhein-Hunsrück 12, hrsg. von der Akademie der

Wissenschaften und der Literatur, Mainz, und dem Institut für

Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e. V., Mainz

2008

Veröffentlichung der Innenaufnahmen aus der Stephanskirche in

Absprache mit Pfarrerin Frau Dr. Christina Risch, ein herzliches

Dankeschön für die wohlwollende Erlaubnis vom 16.7.2025

Humbrachts genealogische Tafeln

Deutsche Inschriften Bd. 79, Rhein-Hunsrück-Kreis II, Nr. 92

(Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di079mz12k0009208 - https://www.inschriften.net/rhein-hunsrueck-kreis-ii/inschrift/nr/di079-0092.html

![]()

Stephanskirche: Orgelempore, Konsolen und Totenschild - Stephanskirche: Alberta von der Pfalz zu Simmern - Stephanskirche: Ursula von Stockheim - Stephanskirche: Christoph von Obentraut - Stephanskirche: Johannes Castelhun - Stephanskirche: Nikolaus Nastätter - Stephanskirche: Johann Stephan Rhodler - Stephanskirche: Hieronymus Rhodler - Stephanskirche: Margaretha Deung

Ortsregister - Namensregister - Regional-Index

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2025

Impressum