![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3186

Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis)

![]()

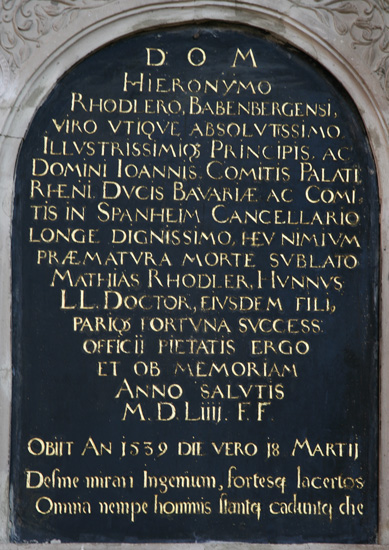

Epitaphien in der Stephanskirche: Hieronymus Rhodler

Dieses Epitaph ist ein zweites für die Familie Rhodler, nach dem zuletzt vorgestellten Enkel ist das hier für den zugehörigen Großvater, Hieronymus Rhodler (-18.3.1539). Das 1,92 m hohe und 0,82 m breite Grabdenkmal ist an der Südwand des Chors angebracht, wo sich auch die ganzen anderen Epitaphien der Beamtenfamilien der pfalzgräflichen Landesherrschaft befinden. Vom Material her folgt dieses Epitaph dem einschlägigen Prinzip, Hauptmaterial Tuffstein für alle Reliefarbeiten und den Rahmen, Zweitmaterial schwarzer Schiefer für die Inschriftenzonen. Anders ist hier der Aufbau mit einer Rundbogenarkade im Hauptfeld, und die von den anderen Epitaphien her vertrauten seitlichen Pilaster fehlen. Gleichwohl haben wir hier einen dreizonigen Aufbau, mit einem geschweiften Unterhang mit einer Satyr-Darstellung im Relief zwischen manieristischer, flächenfüllender Ranken-Ornamentik und mit einem mehrteiligen Aufbau, der von unten nach oben aus einer rechteckigen Wappentafel besteht, die seitlich von zwei S-förmigen Akanthusvoluten begleitet wird, um zur größeren Breite der Hauptzone überzuleiten, darüber einem dreieckiger Giebel mit einbeschriebener Muschelrosette, und darüber einem heute leeren Postament, das als Abschluß vermutlich einmal eine verlorengegangene Figur trug. 1897 erfuhr das Epitaph, das einem nicht näher bekannten "Meister von Simmern" zugeschrieben wird, zusammen mit den anderen Grabdenkmälern eine Restaurierung durch den Stuttgarter Bildhauer Karl Wüst.

Die 18 Zeilen lange Grabinschrift ist in goldener Kapitalis ausgeführt und lautet "D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / HIERONYMO / RHODLERO, BABENBERGENSI, / VIRO VTIQVE ABSOLVTISSIMO / ILLVSTRISSIMIQ(VE) PRINCIPIS, AC / DOMINI IOANNIS, COMITIS PALATI(NI) / RHENI, DVCIS BAVARIAE AC COMI=/TIS IN SPANHEIM CANCELLARIO / LONGE DIGNISSIMO, HEV NIMIVM / PRAEMATVRA MORTE SVBLATO / MATHIAS RHODLER, HVNNVS / LL(EGVM VTRIVSQVE) DOCTOR, EIVSDEM FILI(VS) / PARIQ(VE) FORTVNA SVCCESS(OR) / OFFICII PIETATIS ERGO / ET OB MEMORIAM / ANNO SALVTIS / M. D. LIIII. F(IERI) F(ECIT) / OBIIT AN(NO) 1539 DIE VERO 18 MARTII" - Dem allergrößten und besten Gott und dem aus Bamberg stammenden Hieronymus Rhodler, dem nahezu vollkommenen Manne, des durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Johannes Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern und Graf von Sponheim, bei weitem verdientesten Kanzler, der, oh weh, durch einen zu vorzeitigen Tod hinweggerafft wurde, hat sein Sohn Matthias Rhodler, aus dem Hunsrück stammend, Doktor beider Rechte, durch gleiches Schicksal (seines Vaters) Amtsnachfolger, (dieses Epitaph) aus frommer Verpflichtung und zum Gedächtnis im Jahr des Heils 1554 anfertigen lassen. Er starb jedoch wirklich bereits im Jahr 1539 am 18. März. Hier wird die Abkürzung "LL" benutzt, um anzuzeigen, daß der Betreffende Doktor des weltlichen und des kirchlichen Rechts war, also Dr. iuris utriusque war, die damals übliche Form. Auch heute noch ist die Abkürzung "LL.D." in den angelsächsischen Ländern für den entsprechenden Abschluß üblich. Der Sohn, der dieses Epitaph stiftete, tat dies jedoch erst 15 Jahre später. Unten folgt auf dem Zentralfeld noch eine zweite Inschrift in Humanistischer Minuskel und in der Form eines Distichons: "Desine mirari Ingenium, fortesq(ue) lacertos / Omnia nempe hominis stantq(ue) caduntq(ue) die" - hör auf damit, Talent und starke Kräfte zu bewundern, alles dem Menschen Eigene steht und fällt nämlich doch irgendwann an einem Tag.

Im Aufsatz sehen wir das Heraldisch rechts sehen wir das Wappen Rhodler, gespalten mit einem Hirschgeweih, auf dem Helm ein wachsender Mann zwischen zwei Hirschstangen, selbige mit seinen Händen erfassend, Tinkturen unbekannt. Das Wappen ist nicht in den einschlägigen Sammlungen enthalten, und auch bei Meyer wird es nach diesem Epitaph ohne Tinkturen verzeichnet. Was wissen wir über das Leben dieses Mannes, der lt. Inschrift aus Bamberg kam und die Familie in den Hunsrück verpflanzte? Schon bald nach seinem Studium der Rechtswissenschaften und seiner Promotion trat er in den 1520er Jahren in die Dienste von Herzog Johann II. von Pfalz-Simmern, zunächst als Sekretär und Notar. Sie verstanden sich prächtig, und der Jurist wurde einer der vertrautesten Beamten und Berater des Herzogs und stieg ca. 1535 bis zum Kanzler des Fürstentums auf. Er war zudem Leiters der 1527-1535 bestehenden herzoglichen Offizin. 1527 bekam Hieronymus Rhodler ein kaiserliches Druckprivileg, und der umfassend wissenschaftlich gebildete Herzog Johann II. ließ für ihn neben seinem Schloß im sogenannten Roten Haus eine Druckerei einrichten, wo ab 1530 zahlreiche Werke gedruckt wurden, darunter das Perspektivbuch, eine vereinfachte Variante von Dürers Arbeiten zu dem Thema, verfaßt von Johann II. höchstselbst. Das war eine der ersten Druckereien des Rheinlands. Hier wurde sowohl Gebrauchs- als auch Unterhaltungsliteratur gedruckt. 1530 erhielt Hieronymus Rhodler drei Weinbergen im Bopparder Hamm als Lehen, Belohnung für sein Engagement und seine Verdienste für das Fürstentum. Als er starb, waren seine drei Söhne Matthias, Peter und Franz Rhodler noch minderjährig. Matthias, nach seinem Studium in Heidelberg und Marburg ebenfalls ein promovierter Jurist, sollte ihm später ab 1550 im Amt als Kanzler nachfolgen, und für dessen Sohn Johann Stephan Rhodler gibt es in der Kirche ebenfalls ein Epitaph.

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@49.9849144,7.523126,20z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@49.9849144,7.523126,81m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Gemeindeverbund Simmern: https://www.hunsrueck-evangelisch.de/ - Simmern: https://www.hunsrueck-evangelisch.de/kirchorte/simmern/

Stephanskirche Simmern auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanskirche_(Simmern)

Webseite der Stadt Simmern: https://www.simmern.de/kultur-tourismus/freizeit-und/gaestefuehrungen/auf-entdeckertour-durch-die-stephanskirche-1

Stephanskirche Simmern: https://www.kirchweg-am-simmerbach.de/kirchen-kapellen/evangelische-stephanskirche-simmern-hunsrueck/

Webseite des Hunsrück-Museums zur Stephanskirche: https://www.hunsrueck-museum.de/stadtrundgang-simmern/stephanskirche/

Die Inschriften der evangelischen Stephanskirche in Simmern,

bearbeitet von Susanne Kern, Serie Inschriften

Mittelrhein-Hunsrück 12, hrsg. von der Akademie der

Wissenschaften und der Literatur, Mainz, und dem Institut für

Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e. V., Mainz

2008

Veröffentlichung der Innenaufnahmen aus der Stephanskirche in

Absprache mit Pfarrerin Frau Dr. Christina Risch, ein herzliches

Dankeschön für die wohlwollende Erlaubnis vom 16.7.2025

Deutsche Inschriften Bd. 79, Rhein-Hunsrück-Kreis II, Nr. 82

(Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di079mz12k0008205 - https://www.inschriften.net/rhein-hunsrueck-kreis-ii/inschrift/nr/di079-0082.html

Georg Jakob Meyer: Hausmarken und Wappen aus dem moselländischen

Raum, Band 7, Bürgerliche Wappen aus dem Bezirk Koblenz

![]()

Stephanskirche: Orgelempore, Konsolen und Totenschild - Stephanskirche: Alberta von der Pfalz zu Simmern - Stephanskirche: Ursula von Stockheim - Stephanskirche: Christoph von Obentraut - Stephanskirche: Conrad von Igstatt gen. Hattstein - Stephanskirche: Johannes Castelhun - Stephanskirche: Nikolaus Nastätter - Stephanskirche: Johann Stephan Rhodler - Stephanskirche: Margaretha Deung

Ortsregister - Namensregister - Regional-Index

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2025

Impressum